学校では教えてくれない「チームワーク」「仕事」「お金」「政治」──中高生のための夏の1日授業レポート

※ベストチーム・オブ・ザ・イヤーのサイトから移設しました

ベストチーム・オブ・ザ・イヤー実行委員会が、学生のために主催する「ビジネスチームワーク」体験プログラム。今回は "高校生のための夏の1日授業―ハタチまでに学びたい未来のつくり方"と題して、中・高校生と夏の課外授業を行いました。 本日は、友達同士で来ている子もいれば一人で来ている子も兄弟で来ている子もいます。最年少参加者は、なんと中学一年生。朝8時40分、全員が席に着いたところで本日だけの特別授業のスタートです!

今日の時間割

(*各リンクをクリックすると、該当する本文の見出し箇所に移動します)

1.第1限目 世の中のすべてがわかる「フレームワーク」と「メソッド」 ―青野慶久さん

2.第2限目 スポーツと「仕事」について考えよう ―Jリーグよのなか科

3.第3限目 なぜ僕は高校生で会社を作ったのか ―小幡和輝さん

4.第4限目 高校生の私に「できること」って何? 好きを極めて見つけたこと ―竹俣紅さん

5.第5限目 私たちの時代の新しい「お金」との付き合い方 ―新井和宏さん

7.最後に

「青野先生はかっこいい。」は事実じゃない

1限目を担当する先生は、サイボウズ株式会社の青野慶久さんです。この授業では、今回のすべての授業の基礎となる「チームワークに必要なメソッド」と、世の中の出来事が説明できるようになる「フレームワーク」を学びます。簡単な自己紹介を終えた青野先生は、「チームワークについて考える前に、そもそもチームってなんだと思う?」と学生たちに問いかけます。

「チームの条件」

①共通のビジョンをもつ

②メンバーの境界がある

③役割分担が存在する

④相互に依存関係がある

※山口裕幸先生(九州大学)の『チームワークの心理学』から

青野先生は、こういったものに正解はないとくり返し伝えます。

授業のメインテーマである「チームワーク」というものは、チームのメンバーが共通のビジョンに向かって、役割分担をし、相互に連携をしながらワークすることだと定義できそうですね。

「うちのチーム、なんだかうまくいってないね」という時は、条件のどこかが落ちているのです。つまり、漠然とダメなチームだと思うのではなく、欠けている部分を探し出して改善すれば、どんなチームもよいチームになれるということ。あまり学校では教えてくれないけれど、とても大事なことです。

世の中にはうまくいっていないチームがたくさんあります。そんなチームに出会ったら、もしくは、そんなチームになっているなと感じたら、この授業をぜひ思い出してください。

チームでのコミュニケーションはどうすればうまくいくのか。青野先生は、「余計なことを言って失敗したり、うまく伝わらなかったり、人間はたいていコミュニケーションで失敗する」と言います。そんな悩みを解決するフレームワークがあるとのことですが...。

同じサッカーチームにいる2人の話を例に説明していきましょう。たとえば、一方は「このチームには体力がない」と言い、もう一方は「このチームにはテクニックがない」と言う。見方がちがうために意見が対立している状況は、あまり生産的ではなく、前向きに話が進むようには思えないですね。

このコミュニケーションの問題を解決するためのフレームワークをお教えしましょう。「事実と解釈」を使い分けることです。これができたら、世の中のコミュニケーションが一気に楽になります。

人間は、「事実」を得て「解釈」をするのです。解釈は往々にしてズレるもの、むしろズレて当たり前です。それにも関わらず、解釈の世界で話をしていると、いつまでたってもかみ合わないのです。

ここで、先ほどのサッカーチームの例を見てみましょう。あの2人は、「サッカーの試合に負けた」という同じ事実を得て違う解釈をしていたようです。これでやっと話し合いのスタート地点に立てました。

事実は、見たまま聞いたままだからズレない。解釈は、そこから各自が感じたものだからズレる。この当たり前のちがいを人間はなかなか区別できません。ちょっとトレーニングをしてみましょうか。「事実」を何かあげてもらってもいいですか?

スクリーンにPowerPointが映っている。

スクリーンにPowerPointが映っている。見たまんまやな。これは事実ですね。じゃあ、「解釈」の表現を何か1つしてもらってもいいですか?

青野先生がかっこいい。

よっしゃあ。それは事実だ! 青野先生が格好いいと思う人、手を挙げてくれますか?(数名の手が上がる)・・・どうも認識がズレるみたいだね、これは解釈だね。

解釈がズレたことの良し悪しではなく、ズレれた時に何を見てそう思ったのか。つまり、事実まで落としてあげることで「共通認識」ができます。この構造を知れば、解釈の違いでケンカをする必要がないわけです。人間は無駄なところにいっぱい時間を割いています。もったいない! 事実を見よう。

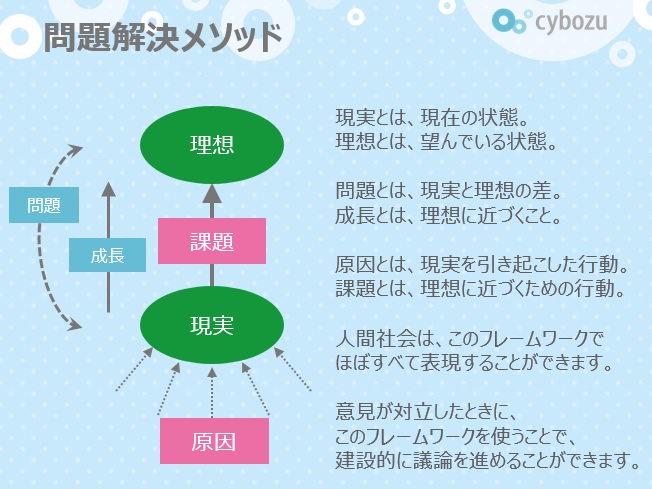

次は、「ある問題を解決するために必要なこと」についてのお話です。これをサイボウズ社内では「問題解決メソッド」といい、新入社員の方々は建設的な議論をするために必要なフレームワークとして、必ず1番最初に学ぶのだそうです。

どんな問題にも、必ず「原因」があります。過去の様々な「人の行動」があって、それらが「現実」を引き起こしている。つまり、みんなが望んでいる「理想」があるのであれば、それは「人の行動」によって作れるということです。

これは問題解決メソッドというフレームワークになります。このフレームワークを使って考えを表現し合えば、たとえ異なる考えを持っていても理解しやすくなるわけです。でも、これは学校では教えてくれません

よく建設的な議論というでしょう。まさにブロックを積んでいくように、ひとつひとつ互いの思っている「現実」と「理想」、「課題」を明らかにして積み重ねていく。そうやって、自分の思っていることをきちんと相手に伝えることができることが大切です。

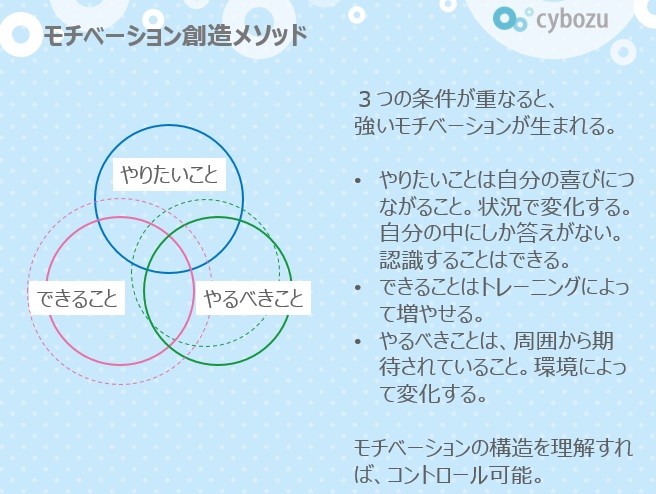

さて、「問題解決メソッド」でチームのコミュニケーションを円滑にする方法を学んだあとは、肝心のモチベーションを高めるためのフレームワークです。青野さんは、「やりたいこと」を明確にすることと「できること」を増やしていくことの大切さを学生たちに伝えます。

人間のモチベーションが最高潮に高まる時というのは、好きで得意なものを期待されている時、つまり「やりたいこと」と「できること」と「すべきこと」が重なった時なんですよね。この3つの円(画像参照)を調整していくことが、モチベーションを創造していくことになります。

「やりたいことって何ですか?」と聞かれてすぐに答えられる人、いますか? 難しいよね、ぼくも答えるのに困る。代わりに、やりたくないことは結構出てきそうだね。「やりたくないけど、やらなくちゃいけないこと」って世の中に溢れている。たとえば、夏休みの宿題。それにモチベーション創造メソッドを使ってみよう!

いよいよ、本日最初の授業も終わりに近づいてきました。「友達を巻き込んでスピードを競争する」や「好きなものから始める」など、夏休みの宿題へのモチベーションの高め方をいくつか共有したところで、最後のまとめに入ります。

まず、チームとは何かというのをやりました。チームにも条件がある。うまくいってないチームは何か条件が欠けている。そこを補えばよいですね。

つぎは、事実と解釈です。「解釈」は人によって違うのが当たり前です。ケンカする必要はないのです。解釈がズレたときは落ち着いて互いが持っている「事実」を確認する。建設的な話をしましょう。

そして、その事実をもとに人は「理想」を持ちます。その理想の実現のために、すべきこと=「課題」を設定します。互いにどんな理想を持っていて、どんな課題を設定したいのか。それをわかりやすく表現できれば、スムーズに会話ができて問題も素早く解決できます。

さいごに、やるべきことがわかった後、行動に移すためにやる気=モチベーションをあげなくちゃいけません。これは本当に大変ですが、ワザがあります。条件さえそろえばやる気を引き出すことができるんです。

今日は、学校では教えてくれない考え方と技をいくつかお教えしました。これらをうまく使いこなせるようになると、人生をもっと楽しく生きられると思います。ありがとうございました。

「わかりやすくて面白かった。」と学生たちから大変好評だった青野先生の授業は、まさに"学校では教えてくれない"人生を楽しむヒントが詰まったものでした。

よのなかには、思ったよりもずっと多くの仕事がある

2限目を担当する先生は、Jリーグの「よのなか科」のみなさんです。今回は、サッカーを題材に「仕事」についてワークショップ形式で学びます。授業を「プログラム」、学生たちを「参加者」として、どんどんと巻き込んでいくスタイルに学生たちも緊張がほぐれてきたようです。近くの席の数名でチームをつくり、プログラムスタートです!

まず、学生たちにはみんなでチーム名を決めてもらいます。ユニークな案が多く出るなか、手元に「サッカーに関連する職業マップ」が配られました。マップに書かれたヒントを元に「どんな仕事があるのか」、「どんな仕事をしたいのか」をチームで話し合い、意見を出します。

サッカーという一つの題材だけでも、よく考えてみると多くの職業が関わり合い、つながっていることがわかります。「選手や監督だけじゃないんだ」という学生たちの小さな気付きが、彼・彼女たちの将来の職業選択の幅を大きく広げます。

つぎは、仕事における「意志」と「役割」と「能力」についてのお話です。自分が何を仕事にするのかを決めるときが、誰にでも必ず訪れる。その大きな決断のときに必要な考え方と、人生の先輩が実際にどう考え、動いたのかを実体験のお話を通じて学びました。

特別講師の武市憲資(たけいちけんじ)先生は、テーマである「仕事」について実体験を交えてお話してくださいました。圧倒的な実力差を受け止め、幼い頃からの夢であったサッカー選手を道半ばで諦めたことやそこからの気持ちの切り替え方、一生涯の仕事の見つけ方などを熱意にあふれた口調で学生たちに伝えます。

2限目では、サッカーという切り口で「仕事」について学びました。内容だけでなく、初対面同士とは思えない連帯感を作りあげたワークショップそのものが"学校では体験できない"授業でした。

「やりたいこと」に気付けたらこっちのもん

3限目を担当する先生は、和歌山からきた大学2年生の小幡和輝さんです。今回の授業の参加者と同じ年の頃に会社を立ち上げた小幡先生は、かつて10年近く不登校だった時期があると言い、今の姿からは想像のつかない過去の話で学生たちを驚かせました。ひたすらゲームをやり続ける日々を経て、なぜ? どうやって? 高校生で会社を作ったのか。「理想」の持ち方や、やりたいことの見つけ方やそれを実行する力、周りを巻き込む力について学びます。

「チャレンジしよう!」

小幡先生はしきりにそう伝えます。チャレンジしていなかったら、ずっと引きこもりだったかもしれない。チャレンジしつづけていなかったら、最初のイベントで大失敗したことをいまだに悔みつづけているかもしれない。実体験からくる想いのある言葉は、シンプルながら重みのあるものです。

小幡先生は、実経験を通して感じた理想を実現させるために必要な要素を「3C」としてまとめています。機会(Corporation)、挑戦(Challenge)、変化(Change)の3つのCを意識することで理想に手が届くようになると言います。学生たちは、「機会を逃さない」ことと「挑戦しつづける」こと、「変化を恐れない」ことの持つ力の大きさを学びました。

「一歩踏み出せば世界が変わる。」その言葉を体現しているかのような小幡先生を見て、自分の可能性を信じて行動しようと考えた学生は多いでしょう。高校生の可能性は、未知数です。

「できること」と「好きなこと」の関係

4限目を担当する先生は、現役高校生女流棋士の竹俣紅さんです。現役高校生でありながら、プロの女流棋士でもある竹俣先生。今回は、高校生の自分だからこそ「できること」、そして「やりたいこと」「やるべきこと」についてみんなで一緒に考えます。

幼い頃から将棋を通じて大人の社会に参加している竹俣先生は、そこで様々なことを学んでいると言います。その中でも特に大きな収穫となったのは、「理不尽なことにもグッと耐える忍耐力」。大人の社会で生き残るために「できるモノの言い方」を学ぼうと本を購入し、地道な努力をしているようです。

「普通じゃつまらないじゃないですか。それに、私が部長になって部員のみんなに指示をするよりも、少し頼りないような雰囲気のやわらかい子が部長であれば、その子をサポートする形で部員がひとつになれます。」そう述べる竹俣先生。個人ではなく、チームとしての最善を一番に考えて実行に移し、相応の結果を残す先生の姿に学ぶところは多くあります。

さいごに、自らが等身大で思う「したいこと」、「できること」、「すべきこと」を一緒に考えました。いつだって誰でも夢をもつことは可能ですが、だからこそ高校生の時期にしかもてない「夢」もたしかに存在します。同世代の先生と一緒に考えることで、学生たちは"自分自身と改めて向き合う"時間となりました。

幸せになるのに「お金」はどのくらい必要なんだろう

5限目を担当する先生は、鎌倉投信株式会社の新井和宏さんです。今回は、わたしたちにとってとても身近な「お金」についてみんなで考えます。将来の自分の「やりたいこと」のために「お金」とどのように付き合えばいいのか、たくさんのお金に関わってきた先生の経験談をききながら学びます。

「幸せになりたくない人っていませんよね。」そう穏やかに話し始めた先生は、学生たちにもう一つ質問を投げかけます。幸せになるために必要なものは何か、今回の授業のテーマである「お金」が幸せになるためにどれだけ必要なのかをみんなで考えます。

様々な角度から「お金」と「将来の仕事」についての質問を学生たちに投げかけることで、「わたしたちにとってのお金とは何か」を改めて考える機会となりました。学校の先生では教えられない、お金のエキスパートである新井先生ならではの授業を通じて、学生たちは"お金の本質を学ぶ"ことができたでしょう。

これからの「選挙」と高校生

本日の最後、6限目を担当する先生は、東洋大学社会学部助教授の林大介さんです。法律改正によって、18歳から選挙で投票を行えるようになりました。今回は、現在の政治、政党について説明しながら「模擬選挙」をします。理想の社会ってどんな社会? 現実はどうだろう? 社会の基礎をつくっている政治と自分の生活との関連についてみんなで考えます。

先生から学生たちにいくつかの質問が投げかけられます。ふだん、学校で政治については話さない学生が多く、話すと答えた学生も相手は限定されるというような「学生たちと政治の関わり度合い」の現実を把握したところで、今回のメインでもある「模擬選挙」に向けての説明が始まりました。

今回は、2014年度の総選挙をモデルに行います。まずは、様々な資料をもとに政党にランキングを付け、「なぜその順位なのか」、「どこに注目して順位づけをしたか」等をグループごとに共有します。似通った意見のグループもあれば、多様な意見が集まったグループも出て、大変に興味深い時間となりました。

今回の授業をとおして、学生たちにとって遠い存在であった政治が、身近な存在になったことは確実です。ただ知るだけではなく、実際に推したい政党を選び、投票することで未来の有権者としての「これからの政治との関わり」の現実味がより一層増した時間となりました。

さいごに

本日だけの特別授業もすべて終わり、ついに最後のHR(ホームルーム)の時間です。本日の感想をグループで共有したあと、一人一言ずつ発表しました。

「最初は親に行けと言われたから来ただけで乗り気ではなかったが、友だちもできたし、本当に来てよかったと思えた。」

「自分のできること、やりたい気持ちを持ち続けることができれば、自分の将来が拡がっていくと思った。」

「全てが総合的にできなければいけない、と思っていたけど、得意でないことは他の人に任せていいんだと思いました。」

発表中もひとりひとりが互いの感想にしっかりと耳を傾けており、学生たちの間には、朝早くから夕方近くまでの数時間をともに過ごした一体感が生まれていました。

同世代の仲間と、普段学校では学べない内容と、今日の授業は参加した学生にとっても刺激的な1日だった様子。 「今回は初の試みでしたが、みなさんの笑顔を見て、また来年も開催したいと思いました」と、今回の授業の「一日担任」のサイボウズ株式会社の椋田さんから、イベントに込められた想いが学生たちに伝えられ、全員で集合写真を撮って終了しました。

社会に必要な「チームワーク」や「仕事」「お金」について考えた夏の1日授業。来年もお楽しみに!

(執筆:石川涼子/撮影:橋本直己)

著者プロフィール

ベストチーム・オブ・ザ・イヤー

ベストチーム・オブ・ザ・イヤーは、2008~2016年の間、最もチームワークを発揮し、顕著な実績を残したチームを、毎年「いいチーム(11/26)の日」に表彰したアワードです。