イキイキワクワク仕事ができる

新たな組織デザインとは

サイボウズが目指す

「情報共有

トランスフォーメーション」

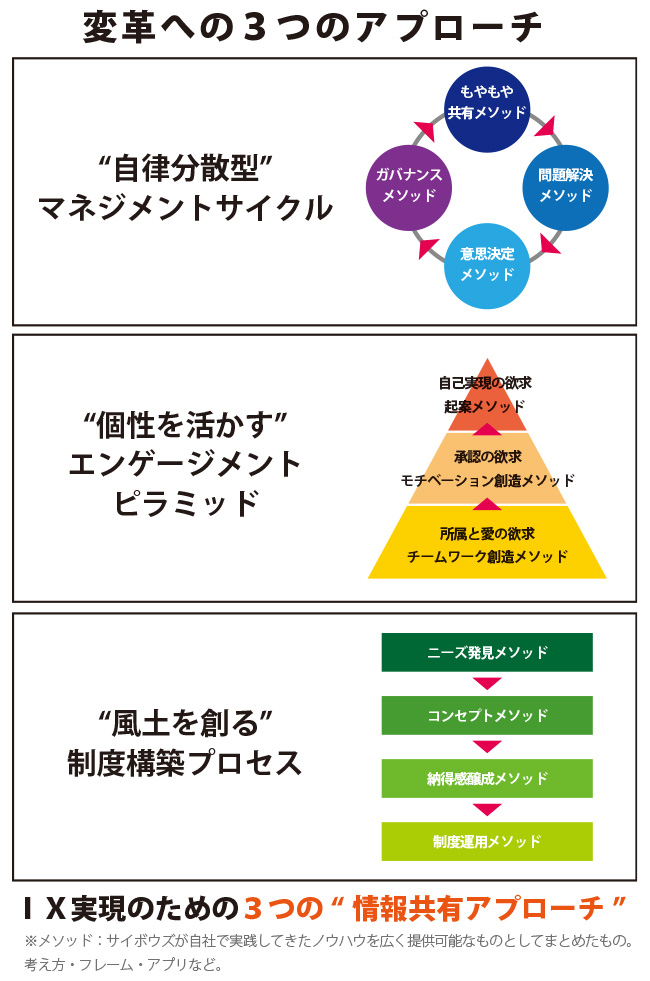

新型コロナウイルス禍などの環境変化を受け、日本でもデジタルトランスフォーメーション(DX)を進めたいと考える企業が増えてきた。だがその多くは新しいデジタル技術の導入にとどまり、組織デザインの改革まで踏み込んだ取り組みは限定的。デジタル技術を生かした新たな組織のあり方についてはいまだ悩んでいる企業も多い。その中でサイボウズが新たに打ち出そうとしているのが、情報共有を元にした新たな組織デザイン「情報共有トランスフォーメーション(IX)」だ。彼らはなぜその必要性を感じ、具体的にどのようなメソッドを通じてその導入を進めているのか。山田理・組織戦略室長に聞いた。